|

-I- PROBLEMATISER

LA PROLETARISATION

La

prolétarisation n’est pas principalement pour nous ici ce mot d’usage absolu, - quand Marx ou surtout ses descendants pressés se font marxistes, modalité d'idéologisation - qui désigne un passage qui serait définitivement adjugé du petit producteur ou de la femme au foyer dans le salariat et qui ferait de lui un prolétaire au sein d’un plus ou moins problématique prolétariat s’il aboutit dans la partie productive du salariat industriel.

La confusion des deux ordres de critères "dépouillé de ses conditions d'existence" et "ouvrier de l'industrie", voir d'un troisième plus problématique encore, appartenant à un agrégat virtuellement subjectivable, introduit des confusions dès l'origine de l'irruption historique de l'un de ces éléments. Elles ont été redoutablement verrouillées par le succès inégalement planétaire du Manifeste du parti Communiste quoique le Marx des Grundgrisse et, postérieur, du chapitre sur l'accumulation primitive dans le Livre I du Capital, et plus latéralement abordé, celui de l'achat et la vente de la force de travail, voire, antérieur, Engels de La situation des classes laborieuses en Angleterre, soient beaucoup moins approximatifs et développent, selon nous, des théories séparées de la prolétarisation dont nous nous sommes inspirés.

Elle est en revanche pour nous une catégorie dynamique de l'accumulation du capital, mal intégrable au fixisme bureaucratique telle que devenue la besogneuse "sociologie des classes" mais aussi à l'évolutionnisme perdurant. Celui ci en fait un moment historique modulé selon les espaces. Il n'est pourtant scientifiquement pas niable que l'accumulation du capital "travaille" à tous moments, dans des sens (prolétarisation et déprolétarisation), des degrés et des champs d'appropriation, divers toutes les sociétés où elle s'inscrit et qu'elle révolutionne sans fin, avec plus ou moins de résistance. Contrairement à la sociologie allemande, une pensée autonomisable de la prolétarisation a été peu poursuivie dans l'espace intellectuel français des sciences sociales, à l'exception très forte de certains historiens, de Claude Meillassoux (Femmes greniers&capitaux, Maspero 1975), et sans sa conceptualisation marxienne, dans les oeuvres sur la mobilité de Claude Thélot (Tel père, tel fils !) ; nous tentons depuis les débuts de nos travaux sociologiques (en ce registre, 1977) de la reprendre en la sociologisant et l'historicisant pour l'extraire de l'imbécile "évolution", abstraction faite, autant que faire se peut, de toute pétrification idéologique tant d'un sens de l'histoire (fut-ce la célèbre et restant heuristique "expropriation du travailleur", et surtout "Le prolétariat", mythe de massification ( cf. les fortes intuitions de M Aglieta, A Brender, Les métamorphoses sde la société salariale, Calmann-Lévy 1984) gros de récupération totalitaire, notamment au XX° Siècle.

Les acceptions de ces substantifs comme catégories de pensée, sauf à les trouver dans une situation historique et spatiale singulière et nommée (le prolétariat parisien des journées de Juin, le prolétariat agricole

de la Basse Moulouya)

ou à construire un cadre interprétatif spécifique et singulier, sont floues d’usage non fixé peu opératoire et grosses de mythologies.

En termes, osons le mot par trop abusé, scientifiques, - entendons par là de toutes les sciences sociales problématiquement plurielles, intégrant y compris le noyau de connaissance résistant de le la pensée de Marx-, il faut impérativement distinguer,

- l'analyse de la prolétarisation pense les effets de l'accumulation du capital sur les unités de vie, possessions, privatisation, familles, ménages, consommations, reproduction..., et secondairement de travail et d'emploi ; - l'analyse de la salarisation et, beaucoup plus commune, du travail salarié, notamment ouvrier pense les structures provisoirement fixées et les rapports sociaux plus ou moins fluides ou institués, en un temps et des conjonctures donnés, de "modes de production et d'échange" ;

- l'analyse de l'ainsi nommée classe ouvrière, cible massive de feu le Lersco de Michel Verret.

Elle pense, pour nous, dans une société donnée, voire un ensemble de sociétés et, selon les conceptualisations, une ou des subjectivation(s) collective(s) voire éventuellement une ou des constitution (s) tendanciellement instituée (s)en force(s) sociale(s) dans, voire "pour", l'Etat (M. Verret, Théorie et politique, Ed. sociales 1967), toujours singularisée et toujours variable et relative, même à son apogée historique, de fractions de l'agrégat ouvrier de l'industrie dans un moment historique du rapport du développement du capitalisme (mondial et national) à des sociétés singulières.

La revendication unitaire d'Une classe ouvrière est dans ces sociétés historiques toujours à l'interférence conjoncturelle de degrés et de formes de constitution en force sociale et d'idéaux collectifs plus ou moins structurés en un mythe unifiant. Elle est surtout toujours historiquement datée et devenue presque intégralement obsolète dans les sociétés centrales de la mondialisation. (J Réault, Les ouvriers de la classe au peuple, in www.sociologie-cultures.com)

On est déjà passé dans d'autres travaux ou on revient ailleurs sur tout cela, salarisation, travail ouvrier, rapports sociaux économique, culturels ou politiques, restant dans cet article dans le registre théorique de la prolétarisation éventuellement exemplifiée dans le vaste corpus de nos travaux ouvriers.

La conceptualisation à la fois sociologique et historique que nous mettons au centre de nos propos désigne l’analyse

relative de

forme, de degrés et d’ancienneté, de la séparation d’un individu, mais plus justement d’un ménage et, modalement, d’une famille d’avec tout ou partie des moyens d’existence

normalisés, conditions d’existences matérielle ou immatérielle (intellectuelles, culturelles) sociales ou sociétales (liens, communautés) dont l’ensemble détermine ou déterminait sa reproduction, vie et descendance, dans la (voire les) classes(s) ainsi l’ouvrier-paysan, le salarié patrimonial) et/ou au niveau de vie et de statut où il se trouve à son compte ou salarié pauvre ou riche. C’est donc toujours à la fois un moment d’un processus macro social et macro économique un moment historique singulier un moment biographique pour chaque individu dans une famille et dans un milieu surdéterminé par les et/ou la situation contemporaine qui en découle et que la prolétarisation, pensée aussi comme

la face humaine vécue des mouvements de l'accumulation du capital, rend intelligible.

Ainsi les

émigrés bretons qu'entraîne le choix par les

Pereire du port de Saint-Nazaire sur l’estuaire de la

Loire comme site d'accumulation du capital plutôt que Nantes, ainsi la genèse de la CANA d’Ancenis

cette immense coopérative

qui sous-traite ses paysans pourvoyeurs désormais de l'industrie

agro-alimentaire. Ainsi la

célèbre prolétarisation en masse des tisserands flamands au début de la

révolution industrielle etc., le concept de prolétarisation sera

la première clé sociologique tant que le capital restera le

moteur économique du monde, avant les classes ces fixations

soi-disant homogènes et transitoires du mouvement par les

pensées bureaucratisantes. Pour ce qui concerne notre moment

actuel le procès principal se déroule dans la dépaysannisation sur place du deuxième

vingtième siècle français et l'apogée puis le recul de l'Etat

social, (déprolétarisation, reprolétarisation).

La prolétarisation c’est

par son aboutissement plus ou moins transitoire aussi dans une unité de vie,

peut se résumer comme l’état des

possessions qui contribuent à la vie et des liens maintenus

maintenus comme moment des dépossessions (Marx dit trop

lourdement expropriations) ou des

ambivalentes

libérations en cours ou moments de leur inversion déprolétarisante.

Non cela existe, mais ce fut même la règle en Europe et

en France, sur fond de polarisation du monde par l'ambivalente

existence de l'Union soviétique, par la trilogie de l' Etat mobilisations collectives et inégales

mobilisations privatives, de

1944 à l'orwellienne année 1984, pour ce pays l'an I de la

mondialisation.

Cela

peut se passer dans la petite production (historiquement

d'abord mais aussi contemporainement), mais aussi même dans le

salariat et donc quand elle est historiquement et

nationalement constituée, dans le cours de l'existence empirique

d'une classe ouvrière.

A un niveau plus profond (et qui n’a strictement de sens

que pour le salarié qui, à l’opposé du petite producteur

ou petit marchand, n’est pas structurellement contraint aux

mobilisations privées de l’indépendance économique), et sous

réserve de ne pas l’autonomiser des critères objectifs

précédents, la prolétarisation d’un salarié et notamment

d’un ouvrier, c‘est donc aussi ce qui en modifie

éventuellement le procès, le degré d’engagement dans des

mobilisation ou simplement dans des cultures de

mobilisation séparée (privée)

intervenant même si cela ne peut être qu’à la marge, (mais cette

marge est socialement fondamentale par ses complexes et

composites effets sociaux politiques et culturels) sur les

conditions d’existence de son unité de vie.

Modalement, on l’a vu,

l'unité en est celle du groupe domestique-famille d'alliance,

sa forme et son volume, voire, éventuellement,

selon les systèmes familiaux (Todd) son lignage), caractérisée

par ses possessions et coopérations autoproductives de biens et

de services communautaires, ses capacités valorisables,

ses ressources, et indépendamment d'une appartenance

ou non au salariat. Cette dernière, entre mobilisations de

luttes sociales, institutionnalisations de leurs acquis,

mobilisations privées spécifiques selon l'ambivalente

extériorisation salariée des femmes et selon les sous-cultures

de milieux historiques populaires, apporte, dans un moment donné de l'histoire d'un Etat-nation

dans l'économie-monde, ses modes de (dé) prolétarisation propres. Si, dans

une telle

problématique, il n’y a ni degré zéro absolu ni de degré

d’ébullition univoque, il y a au moins aux deux extrêmes des

seuils historiques significatifs de mobilisation

privative exclusive et extrême ou au contraire de

perte ou l’abandon jusqu’à l’idée d’une autonomie

ou d’une initiative de vie qui ne serait celle d’un collectif ou

d'un Etat.

Partant

triplement des temps et lieux des processus historiques

généraux (guerres colonisation etc.), de l’accumulation

primitive continue (Meillassoux ) capital, des trajets

biographiques des agents dans ces deux contextes

et dans les milieux populaires concrets où ils

s’inscrivent, on analyse dans la société française et

principalement dans les sous-sociétés de l'Ouest de

l'anthropologie historique, non des états des

catégories des classes mais un procès transversal à

ces catégories ou classes non un résultat mais une

dynamique positive ou négative. Il s’agit d’approcher dans une

l’unité de vie considérée comme aussi pertinente que celle

du travail, voire plus les effets d’un tel processus sur les

conditions objectives de classes qui la structurent

et qu’ils modifient et plus encore sur les formes et

modes de vie les idéologies, les cultures

qu’ils peuvent déterminer davantage que la stricte

"situation de classe" dans le sens webérien autant que marxien,

celui du Manifeste et du 18 Brumaire non celui d'une "sociologie

de la classe ouvrière" en soi de la doctrine au LERSCO.

Une sociologie de l'accumulation du capital et non de sa fiction

immobilisée en structure

Refusant dès le point départ l’existence d’une

détermination qui pourrait servir à partir d’un indicateur

unique (comme la classe routinisée) de résumé d’une condition, - ce vocable humanitaire d'Ancien régime, nous n’analysons les niveaux et

formes de prolétarisation qu’à travers des palettes multiples

d’indicateurs spécialement construits autour des formes de

vie. Si nous cherchons des cohérences dans

l'héritage historique existant ce ne serait donc moins par de

futiles styles de vie

ou des habitus de classes bétonnées dans la nécessité

nue, qui mènent au fixisme idéologique, que dans les genres de vie de

la géographie humaine des années Trente attaché aux

réalismes des appropriations de la vie matérielles.

C'est seulement

dans les condensations plus concrètes et complexes ce qui

est tout un, de la variété des formes de vie d’une classe ouvrière nationale

approchée par

les terreaux et les découpages sociaux qui ont

produit des cultures populaires de

reproduction,

différentes que nous avons pu élaborer, empiriquement (par

l'alliance de la statistique de la carte et de l'analyse

historique et anthropologique) une indicative typologie.

Sans mettre entre parenthèse les compromis sociaux fondamentaux

et singuliers des Etats nationaux

au sein de l'économie-monde et des la polarisation mondiale, qui

constituent la trame de fond de tableau c'est dans ces sociétés et milieux historiques

spatialisés (JR

1989,1991) ) qui forment la structure historique

différenciée vivante d'une société nationale telle que la

France. C'est là que s'applique, en modes de localisation et

délocalisation, l'histoire sociale de l’accumulation du capital

dans la chaine (non linéaire) prolétarisation

industrialisation salarisation, développement.

La

localisation du capital, endogène ou exogène ne s'opère que dans moments et sur les

attributs valorisables dans l'interférence des conjonctures de son

propre processus et des pulsations propres du milieu historique

où s'opère l'implantation. Ici le capital est attiré par des qualifications

transférables, là des

métropoles de concentration humaines attirent industries de main d'oeuvre mais aussi d'expertise, là des jeunes filles non

séparées de la ferme (choletais), ici des flux de dépaysannisation (La Basse Normandie), ou de sur scolarisation

(Languedoc), là tout simplement ce qui se présenterait comme des

cultures de la soumission aux notables, (L’ouest

intérieur d’A Siegfried) ? Ainsi c’est le capital industriel

lui même qui se fait socio-historien différencié des milieux concrets

dans ses localisations, comme d’une autre façon

et plus fonctionnellement les assureurs.

Mais ce

sociologue collectif, fonctionnel et intéressé n’a

pas vraiment son correspondant scientifique et critique

dans les lieux de recherche fondamentale. La

sociologie instituée se méfie des espaces, et à des rares

exceptions près (les belges, / /) ignorent les milieux donnés, tandis que la vulgate des classes

resserre le cercle tautologique enfermant qui plus est le leurre

stérile de l'homogène alors que l'accumulation du capital

recherche avec les périphéries externes et internes (milieux

ruraux), le développement inégal, le maintien des communautés

domestiques non mercantilisées exploitables (Meillassoux), ne

survit que du composite et ne se nourrit que de qui lui est

génétiquement étranger. Sociologue bâtard et historien

résiduel, c’est notre objet de prédilection.

Prolétarisation

et Libération

(Principalement, Marx l'achat et la vente de la force de travail, Le Capital I, Meillassoux 1975 à compléter par J Réault Les trois séparations du travailleur libre-publication réservée à l'usage pédagogique jusqu'enj 2008. A paraître..)

Si la

disposition de conditions d’existence ou de fractions de

conditions d’existence est médiée par une appartenance ou un

lien contraignant, la libération à l’égard de ce lien constitue

l’autre face de la prolétarisation et si les deux processus

peuvent avoir leur temporalité, leur logique et leur histoire

propre, toute avancée ainsi nommée libératrice se paie d’un

renoncement aux conditions d’existence garanties par le lien

détruit que ce soit celui de l’esclavage ou du servage d’une

communauté domestique ou simplement d’un lien conjugal affecté

de l’obligation d’entretien. l va de soi que le concept de

Libération est beaucoup plus ambivalent, et eu égard à ses mille

usages idéologiques), beaucoup plus ambiguë ;il reste que l’on

peut aussi parler avec une rigueur mais seulement dans

l’emploi et la consommation capitaliste de la force de travail

de

libération inachevée pour la femme liée,

l’enfant, ou plus généralement le travail semi libre (assujetti

brésilien, prisonnier etc..)

La migration (Meillassoux op.

cit.) loin d’être un simple de transfert matériel

constitue un procès d’arrachement plus ou moins radical à

l’égard d’un ensemble de liens sociaux et sociétaux liés à

l’autochtonie, elle constitue souvent une modalité et en tout

cas un moment des libérations et lorsque la salarisation se fait

sur place sans que soit totalement décomposé l’ordre ancien de

domination, dépendance de fait, lala libération du travailleur

libre risque d’être elle même moins achevée. 11

Dans

l’actuelle conjoncture de mercantilisation

conjuguée des conditions de vie des cultures

hégémoniques et des légitimations du compromis social via un

droit envahissant, par définition marchand, les idéologies de la

libération des sexes et des âges qui constituent l’ultime façade

de changement social de la part du pouvoir, la valorisation

médiatique des modèles de formes de vie non liés, la relative

bonne volonté des distributeurs du salaire indirect à prendre en

compte les formes de vie non liées ou déliées, la prétention

d’armées croissantes de travailleurs sociaux à

moderniser

(pousser aux séparations) les formes de vie des femmes et des

jeunes des classes populaires affectées par le

chômage et les marginalisations, tout pousse sur le socle

déterminant de crises des liens induites par les procès

économiques la précarisation la concurrence et le chômage

marginalisations de société duales.

Ces libérations

c’est à dire ces dissolutions de liens et de communautés (dans

le fil des analyses du Marx des

Formen et du travailleur libre)

moins ambivalentes sont désormais, - en France aux Etats

Unis les études abondent sur ce thème-, le vecteur principal des

nouvelles prolétarisations voire marginalisations. Leurs

principales victimes, les multitudes de la nouvelle pauvreté

sont à l’instar de la situation des débuts de la révolution

industrielle, les femmes et les enfants, les fétiches hypocrites

avec l’individu de la société du spectacle et de ses

pouvoirs modernisateurs. Les prospectives catastrophistes du

Claude Meillassoux de Femmes Greniers et capitaux,

pourtant écrites à l’aube de la crise s’avèrent sur ce point

déjà dépassées.

Degré de Prolétarisation ou mercantilisation de l’existence

Toute prolétarisation, si on exclut la survie parasitaire, est de facto condamnation au marche, marché de la force de travail pour la salarisation, marché des marchandises pour la reproduction marchés noirs de la débrouille et marchés gris croisant la pègre ..Cette mercantilisation est elle aussi

affaire de degré et de ce point de vue le remplacement du

travail domestique de production finale de valeurs d’usage pour

la consommation par l’achat de marchandises prêtes à consommer

constitue aussi une prolétarisation.

De la

même façon et paradoxalement la salarisation de fractions jusque

là épargnées de la réserve domestique (femmes ou enfants) est

aussi une prolétarisation d’abord par ce qu’il il ne faut pas se

hâter de mettre trop vite sur le plateau univoque de

l’enrichissement empirique l’apport d’un nouveau salaire

indépendamment du bilan algébrique de ce manque à produire pour

soi et de ce supplément à acheter (mercantilisation de la vie)

des marchandises contenant de la plus-value pour autrui ensuite

par ce que même s’il y a enrichissement ponctuel il n’y en a pas

moins prolétarisation et l’on peut ainsi saisir concrètement une

des modalités de la différence entre paupérisation et

prolétarisation.

De la

même façon et à un niveau beaucoup plus transparent

le passage au salariat d’une très large fraction de la petite

paysannerie dans les années 50, pas seulement mais aussi par ce

qu’il se situait dans le moment des Trente Glorieuses et de

l’accès à

l’âge d’argent (cette si bonne formule de M. Verret dans un

livre qui manque si radicalement son "objet" le Travail

ouvrier vivant qu'avait saisi avant lui J Deniot) de la classe ouvrière de France dans

son ensemble, correspond bien à une prolétarisation le

plus souvent irréversible (séparation d’avec ces conditions

d’existences jusque là liées) dans le moment même d’un

enrichissement pour ce qui concerne le revenu monétaire

aussi bien que l’accès aux valeurs d’usage de la production et

consommation de masse. La prolétarisation

au sens absolu mais conceptuellement superficiel de la salarisation a été idéologiquement

masquée par le cumul des jubilations, celle classique de

l’accès au salaire régulier, celle inespérée de l’entrée de

facto dans la consommation de masse, des libérations de

vie, et dans la patrimonialisation autour de la maison voire du

jardin Du Bourdieu du Partage des bénéfices au Touraine d’Ouvriers d’origine agricole (Seuil)

par N. Eizner et bien d’autres, on a décrit avec tellement de

complaisance évolutionniste alors cette bonne volonté des

anciens paysans nouveaux ouvriers à être salariés et même

urbanisés, mais l'obsession d'une homogénéité à rétablir

d'urgence verrouille leur analyse dans les destins confus de la

nouvelle aliénation ou d'une domination adjugée sans portes

ni fenêtres. Alors que triomphaient certes

contradictoirement la privatisation malgré tout heureuse et

l'individuation malgré tout libératrice.

Prolétariat

et salariat

On

revient plus longuement sur ce thème en annexe.

Le tour

d’esprit assimilant l’ouvrier au prolétaire

indépendamment des glissades et des confusions qu’il a

engendrées a évidemment une vérité théorique fondamentale

(quoique le singulier soit toujours en sciences sociales d’un

usage redoutable); il repose sur la recherche d’un seuil décisif

dans le changement de qualité (d’un être social ici). Il n’est

pas question de minorer l’importance de ce seuil qui signifie,

la séparation dans le travail (mais cela ne dit rien de l’unité

de vie) du travailleur salarié du moyen et du produit du travail

et surtout la perte de sa direction. Mais ce n’est pas notre

propos déjà pourvu de milliers de livres. Mais dans un monde ou

85% des actifs le passent il importe plus que jamais de ce

donner les moyens supplémentaires pour différencier les 85%

et cela ne signifie en rien ignorer et minorer la déterminations

principale qui l'a séparé des 15 autres.

Mais à

partir du moment où l’on sépare, logiquement,(sans se laisser

attendrir par les interférences manifestes sur lesquelles il

faut revenir dans un deuxième temps ) de façon radicale

prolétarisation et salarisation on peut se donner des

indicateurs également matériels comptables et expérimentalement

efficients pour mesurer au sein des mondes ouvriers. Mais

il faut pour cela mettre entre parenthèse d’abord l’unité

et le lieu du travail salarié pour repérer dans les

unités de vie (résidence ménage famille à) les degrés et

formes de la séparation.

Nous ne

sommes pas seuls, indépendamment des élaborations précieuses

mais abstraites d’André Gorz, à approcher des terrains ouvriers

populaires avec ce type de questionnement mais les travaux les

plus significatifs concernent davantage les sociétés

périphériques (via la Revue Tiers Monde ou

l’œuvre remarquable de Gérard Heuzé dont la recherche a déjà

d’ailleurs croisé celle du LERSCO.

II PROLETARISATION du PETIT PRODUCTEUR

PROLETARISATION

INACHEVEE DANS LE SALARIAT

L’intelligibilité des mondes ouvriers n’est pas strictement sociologique mais fondamentalement historique

Prolétarisation des Petits producteurs

La

prolétarisation ou un mot pour

sociologiser l’expression extrême

philosophiquement adéquate mais empiriquement trop

abrupte d’expropriation des travailleurs (petits

producteurs) selon la célèbre formule de Marx… Elle

intéresse strictement notre propos dans la mesure où l’espace

français a connu une immense et ultime(?) industrialisation

entre 1945 et 1980 parfois plus tard dans le mouvement

même d’une monstrueuse dépaysannisation dépassant par ses

rythmes et intensités ce que les enclosures anglaises ou

l’industrialisation stalinienne avaient osé. La

forme et les degrés déprolétarisation français s’inscrit d’abord

dans cette proximité spatiale et temporelle (sans

migration. Plus que jamais il convient pour sociologiser la

prolétarisation des ouvriers en France de penser que non

seulement ce

passé n’est pas mort mais il n’est pas passé (Faulkner)

Dans

un usage strict la prolétarisation est par excellence un

attribut de petits producteurs marchands affrontés à la

production capitaliste perdant dans les formes apparemment

conservées d’autonomie soit certaines déterminations

de cette activité indépendante soit une part croissante du

revenu soit le temps de reconstitution et de repos qu’il

faut mobiliser pour maintenir le revenu voire l’existence.

L’analyse de classe de cette prolétarisation constitue en

théorie ou devrait constituer, à l’échelle de la planète, si

l’échelle des questions et leur importance sur l’existence du

plus grand nombre d’homme était le critère du choix d’objet des

sciences sociales la grande question sociologique de

l’heure. Ce n’est évidemment pars l’avis des chantres de la

modernisation

désormais de tous bords.

Contrairement aux illusions de leurs hymnes

entêtants

c’est encore la majorité de l’humanité qui assure son existence

hors du salariat. Et même en France 20 ans après. d’un

d’une part les paysans n’en finissent pas de finir

d’autre part; c’est sur leurs viviers encore féconds que

d’ultimes accumulations s’effectuent.(Le chiffre absolu des

emplois industriels a cru dans certaines parties de l’Ouest

jusqu’au milieu des années 80). Ces modalités des

prolétarisations de petits producteurs essentiellement familiaux

sont pour notre objet d’une importance stratégique .Elles

apprennent par définition à penser la prolétarisation non

comme une essence mais comme un procès, comme une affaire de

degré de rythmes de différences, aux effets pertinents sur

d’autres pratiques et cela au sein d’une même - apparente

situation socio-économique dans la même C.S.P. au

regard administrant de l'INSEE et du sociologue disciplinaire. Nous ne proposons rien d’autre qu’importer la même façon de

percevoir et d’analyser au sein même des mondes ouvriers qui eux

mêmes continuent souvent de reproduire leur vie dans le sein de

milieux où ils forment un même peuple horizontal

consubstantiel aux paysanneries survivantes.

Par ailleurs ces petits producteurs sont, eux leur culture et leur poids dans les tissus populaires horizontaux, la clé de la compréhension et des attributs de liens et de possessions des ouvriers salarisés sur place venant du vivier de

leurs familles et/ou des faillites de leurs exploitations. Les

cultures de reproduction les valeurs et modèles concernant

les formes de vie et les rapports entre les sexes, les

formulations du rapport des femmes à l’emploi et bien d’autres

attributs des ouvriers prolétaires inachevés prennent leur

traits singulier dans les attributs spécialement des

paysanneries dont ils viennent et au milieu des quelles ils

continuent souvent de vivre. Ainsi nous avons mis en

évidence le poids fondamental des formes et échelles de la

propriété ouvrière sur les cultures ouvrières révélées par des

indicateurs spatiaux (JR 1989 et l’autre communication à

ce colloque).

La petite propriété héritée a ainsi transmis aux

ouvriers qui n’ont pas quitté ses milieux méridionaux une

bonne volonté scolaire différentielle et un attachement au

mouvement ouvrier historique d’avant la CFTC - CFDT) une

méfiance pour la salarisation précoce des femmes etc. Ainsi la

moyenne propriété (Aveyron Vendée etc.. ou la propriété paysanne

acquise au 20° siècle avec des solidarités de milieu de

type ecclésial (Bretagne) a transmis aux ouvriers nés sur ces

terres en multitude avec les Trente Glorieuses a réserve à

l’égard de l’école ses ambitions de formation modestes, son

fétichisme de la patrimonialisation. Et c’est tout

l’espace français qui peut devenir le champ de telles

interrogations dans laquelle les transferts matériels et

culturels de la petite production à la classe ouvrière

constituent la clé principale d’intelligibilité des

comportements de celle ci dans ces milieux localisés autant et

plus que les effets de classe de son travail usinier.

La prolétarisation inachevée dans les mondes ouvriers

Nous parlons de prolétarisation inachevée lorsque des salariés et notamment des ouvriers maintiennent pour assurer leur existence tout ou partie des possessions liens ou savoirs valorisables suivants évidemment non limitatifs.

1°) soit de véritables double activités (ouvrier-paysan)

2°) soit des double appartenances pourvoyeuses de services gratuits (le jeune ouvrier encore entretenu chez ses parents petits producteurs) le fonctionnement maintenu et extrêmement fréquent du jeune couple avec les familles.

3°) soit possessions utilisables dans une auto production d’usage propre ou de marché noir. Seule

la mercantilisation absolue pourrait éradiquer cette dernière

pour autant que l'unité de vie qui est également de résidence de

pot et de feu reste l'unité séparée de la vie encore ordinaire.

4°) soit des possessions constituées de biens durables (logement) épargnant des consommations marchandes et de liens valorisables qu’ils ont transféré dans le passage de leur propre salarisation voire de leurs parents.

5°) Soit tout simplement des liens communautaires (comme conjoint au foyer, ou jeune descendant adulte) qui leur donnent disposition des biens st services sus évoqués.

6°) Soit de ce nous appelons un savoir faire (évidemment

ambivalent) d’autochtonie

par leur immobilisation enracinée sur des milieux d’origine :

-

ressources d’expériences immatérielles car ces milieux sont

porteurs de frayages sociétaux de réseaux d’expériences de

recettes pour faire face à des situations de la vie

professionnelle ou privée, clientèles pour l’accès à l’emploi

entraides, réseaux de prêts. Tous savoirs et expérience qui ne

sont valorisables que sur place.

- et

même biens d’usages collectifs matériels (pour la chasse

pèche cueillettes, usages communs des briérons etc...)

7°) La contre mobilité positive analysée par Cl.

Thélot,

des fils d’ouvriers petits fils d’agriculteurs ou d’artisans en

constitue un autre type sans patrimoine matériel visible mais

sur la base d’un dit capital social (dans

l’approximation ici particulièrement glissante de P. Bourdieu),

et même pas nécessairement scolaire, effectif ? Modalement des

schèmes d'organisation de direction de coopération transmis des

pratiques travailleuses de la petite production tout sauf un

capital!

A partir d’un certain nombre de ces traits cumulés et tout spécialement dans cette salarisation sur place

qui a été le mode majoritaire des Trente Glorieuses

notamment dans l’Ouest français (sous réserve d’appeler sur

place la vie à portée de voiture d’une demi journée du

lieu d’origine) à partir d’un certain seuil liens et possessions

différentiellement valorisables comparativement à l’ouvrier

strictement dépendant du marché, constituent des schèmes

de comportement entrant en combinaison dans les formes et

symbolisations de vie concurrents de la dite matrice

d’usine ou de marché d’autant plus prégnants qu’ils

reproduisent et renforcent ces capacités (Y Clot) d’origine

qui constituent l’angle aveugle de toutes les sociologies

structuralistes de la pure classe ou de culture

idéaltypique de classe, à plus forte raison faut-il le

dire de

l’individualisme méthodologique quand il se réduit

à une sociologie de l’homme sans qualité du droit marchand. On

se propose dans la fin de cette communications d’évoquer

quelques effets de ces capacités tirés de divers travaux et pas

seulement les nôtres.

On ne

peut plus penser ces attributs avec le dédain des

économistes pour ce qu’ils ont curieusement nommé par une

tardive redécouverte, et d'entrée mal connotée, de la valeur

d’usage économie souterraine comme simple appoint

du salaire. D’autres ont découvert tardivement qu’en Italie cet

appoint peut être principal dans la forme familialiste de

la prolétarisation inachevée adossée à une fonction publique

malingre mais universelle. On ne peut non plus se satisfaire de

la fixation sexiste réductrice des recherches

post-féministes découvrant à juste titre le caractère

productif du travail domestique des femmes et oubliant le

bricolage productif et l’autoproduction des hommes Il est vrai

que l’expérience parisienne ne favorise pas plus la rencontre de

la prolétarisation inachevée que celle du peuple qu'il soit

chasseur paysan ou ouvrier.

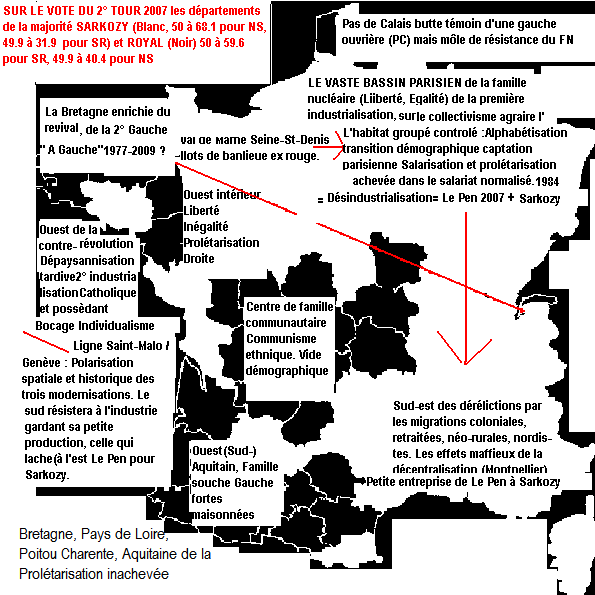

Carte synthétique extraite de J Réault, Nicolas et Ségolène ou le mystère de la Dame de Vix, une sociologie politique des élections présidentielles en France référées aux formes de prolétarisation in J Deniot, J Réault, Espace, Temps et territoires. Cahier du Lestamp N° 2 Nantes 2010. Carte corrigée de l'erreur indiquant prolétarisation inachevée dans le Nord-est politique, alors qu'on y a l'épure française de la forme prolétarisation achevée, comme indiqué ici, et complétée pour cette édition web sur la géographie schématique de la prolétarisation inachevée (coin bas gauche)

III - Prolétarisation achevée dans le salariat et inhibition de la mobilisation privative

La

Prolétarisation

- essentiellement ouvrière-, achevée, est l’autre

face de notre approche propre conceptuellement polarisée.

L’expression existe et a été produite par André Gorz dans l’Adieu

au prolétariat (Seuil).

La

prolétarisation

achevée dans le salariat lie toujours aussi et quoiqu’ils

soient dans ce cas souvent radicalement séparées, le travail et

l’unité de vie dans leur globalité et le rapport du

travailleur au travail comme à cette unité où, dans le

lexique structuraliste althussérien le « rôle dominant » dans la

forme est tenu par l’habiter et le groupe domestique, le household

de Peter Laslett. C’est une limite idéale en même

temps qu’une possibilité empirique existante. Elle serait

véritablement scellée, si l’on suit le regard quelque peu

post-catholique moralisateur d’A Gorz que lorsque la perte de

conditions d’existence propres à l’exclusion du salaire

est redoublée par le renoncement à toute tentative autonome de

mobilisation privée de la force de travail non consommée par le

capital pour quelque mobilisation (entreprise ?) séparée de

l’Etat,

d’autres collectifs prolétariens ou d’appareils de masse. Ce

renoncement - qui est pour nous un questionnement non une vérité

générale adjugée, stratégique-, à l’autonomie privée pour agir

sur ses conditions d’existence ressortissant plus d’une

dimension psycho sociale et culturelle que d’une détermination

strictement matérielle doit donc être rapportée aux systèmes

(nous avons écrit, écosystèmes (JR 1989) de reproduction des

êtres humains, historiquement économiquement et culturellement

définis on pourrait dire plus simplement aux milieux culturels

historiques (incluant notamment les systèmes familiaux

d’Emmanuel Todd)

dans un sens fort incluant le cultures matérielles si l’usage de

ce concept n’était par trop inconstant. Nous préférerons dire,

comme pour l’ensemble de cette analyse les positions spatio-historiques

dans l’histoire du développement, incluant l’accumulation du

capital, l’Etat et les mobilisations populaires. Nous préférons

dire dans notre deuxième communication à ce colloque, les tissus

de cultures populaires horizontales ou pour faire court, et dans

une acception de sous-ensembles localisés exclusivement,

l’ellipse des peuples.

Cette prolétarisation achevée n’est d’ailleurs pas

seulement définissable par des attributs négatifs. La fécondité

démographique, la culture prolétarienne de la bonne vie,

l’adaptation à la mercantilisation générale de la vie –

communauté familiale et, tant qu’elle dure camaraderie d’usine,

exclues

a été mainte fois décrite dans les analyses des ouvriers

de Grande industrie des 19° et 20° Siècles de

Engels de la

situation des classes laborieuses en Angleterre

à la si mal rebaptisée Culture du pauvre. Nous en

avons décrits concrètement une modalité historique proche de

nous dans les mondes ouvriers de première industrialisation, le

premier peuple nazairien et surtout les tissus ouvriers

collectivistes de la fraction du territoire français touchée la

première par l’histoire du développement puis la première

révolution industrielle. Cette forme de vie ouvrière, pour

nous historique, (J Réault 1989) confirme tous ces traits qui

sont déjà ceux d’Engels sur l’ouvrier anglais, mais nous sommes

les seuls à les rapporter à la continuation des cultures

populaire et paysannes de la civilisation agraires (Mac

Bloch) de l’habitat groupé et du collectivise productif et

villageois de la grande plaine du nord de l’Europe et pas

seulement du Nord-est de la France et de la ligne d’histoire du

développement que symbolisa dans l’historiographie Saint-Malo

Genève. On y renvoie le lecteur.

Un essai de systématisation des caractères propres

de cette dimension prolétarienne au sein des cultures ouvriers a

fait l’objet d’un article récent de Michel Verret - Sociologie

du Travail 1989), nous n’en partageons pas les glissements pour

le moins condescendants. Dans la mesure où elle se situe dans le

salariat la prolétarisation achevée version A Gorz reste un

concept clair .IL est en effet impossible de penser une

sorte de degré zéro de la prolétarisation sauf à sociologiser la

misère absolue (ou la culture de pauvreté de

l’ethnographie américaine) ce qui n’est pas notre objet et

éloigne d'une problématique de la prolétarisation. L’intérêt du

concept gorzien est qu’on peut l’éprouver empiriquement par ses

effets culturels et politiques généraux.

La

question des effets pervers du salaire indirect géré par des

appareils centraux : l’Ouvrier entretenu

Privation de tout objet ou moyen de mobilisation séparée,

et de la problématique même (voire du désir) d’une autonomie

disqualifiée et considérée comme vaine et illusoire, la

prolétarisation achevée dans le salariat telle que la modélisait

André Gorz l’Etat Providence et le mouvement ouvrier

les œuvres sociales social-démocrate voire les horizons

du communisme mondial organiquement liés pour la résolution

collective des questions liées au travail comme celles de la

reproduction séparée (le ménage de l’entreprise ).

Un mot

d’abord sur cette séparation du ménage et de l’entreprise

Abstraction faite des politiques d’emploi familialistes qui sont loin d’avoir disparu de la SNCF, des

patronats provinciaux traditionnels et surtout des

systèmes paternalistes maintes fois décrits, la séparation du

ménage et de l’entreprise continua d’être plus

sournoisement mise en cause jusqu’à l’apogée

de la collectivisation de la vie dans les années 60. Le

mouvement ouvrier classique qui avait pris le relais et cette

tendance devait d’ailleurs autant aux héritages syndicaux de la

Lotharingie industrielle et aux social-démocraties qu’au

communisme comme tel à se réduire par le lien, institué dans des

démocraties populaires mais fréquent à l’Ouest via les comités

d’entreprises ou la sociabilité post-paternaliste des Vosges du

Creusot du Pays minier etc., entre le collectif

d’entreprise et une partie de la consommation, de gestion du

temps libre et des loisirs, des vacances etc. En France c’est la

CGT qui s’identifia le plus au maintien ou à l’acquisition de

services autour du lieu de travail et de ses

institutionnalisations patronales ou

paritaires. Jusqu’au logement par l’employeur qui n’a pas

partout disparu au Nord et à l’Est et qui pour la CGT peut aussi

être perçu comme avantages acquis.

Mais

n’est-ce pas tout le système de gestion du salaire indirect qui,

contradictoirement au formidable progrès et à l’indicible

conquête qu’il constitua à l’échelle de l’histoire du monde pour

des multitudes de travailleurs des Centres confrontés à la

maladie la vieillesse etc., qui induit aussi de façon

latente et dans certains

écosystèmes de reproduction,

une culture étatiste de famille ouvrière culturellement

collectiviste protégée, entretenue et passive face à tout

« entreprise » privée ?

Cette

matrice culturelle a peu d’effet sur le prolétaire inachevé ou

l’ouvrier autonome pour parler vite mais redouble et

renforce la passivité et l’absence de mobilisations chez le

prolétaire achevé dans le salariat.

Prolétarisation achevée dans le salariat massification et socialisme

Quoi

qu’il en soit c’est une prolétarisation si l’on ose dire

déprolétarisée par la société salariale et conjurée par

l’emploi stable qu’il s’agit puisqu’un nouveau lien historique

était rétabli entre le travailleur stable et des conditions

collectives d’entretien de sa vie. N’est-ce pas d’ailleurs la

définition même du socialisme, ce que crurent d’ailleurs les

partis sociaux-démocrates .Deux différences fondamentales

cependant .La première c’est que même à l’apogée des

Trente Glorieuses et du fordisme, seul une détermination

extérieure à ce lien garanti, le plein emploi permettant de

préjuger la reproduction générationnelle de lien,

pour ses enfants et c’est d’ailleurs par le biais des

générations que les vingt années suivantes celles de l’ainsi

nommées crise virent mettre en pièce ce lien lui même.

La

seconde c’est que si on définit le socialisme comme l’état

social voire peut-être l'Etat social, des travailleurs

associés.Tout revient alors à la question de la norme de

l’association et de sinon de sa réversibilité (gros

problème), les questions liées de l’unité et de l’échelle

de gestion (centrale ou locale pour faire vite) et de la

démocratie dans cette gestion. Le paradoxe de l’ouvrier

travailleur associé du fordisme était que la culture de

travailleur libre tendant pour le prolétaire achevé dans le

collectivisme de salaire indirect à disparaître au profit d’une

culture passive de délégation. A la limite l’acte d’association était comme dans les théories réalistes du lien social rapporté in illo tempore ou du

moins à une origine qui pour être historiquement datée était

définitivement scellée.

Un des

attributs fondamentaux de la situation prolétarienne définie par

la nudité des moyens d’existence cumulée à l’affaiblissement ou

la disparition des liens de la reproduction et à la

dédifférenciation qui résulte de l’exclusion de la division du

travail ou de la situation de multitude indifférenciées dans des

tâches subalternes (l’OS du fordisme), est la tendance possible

à la massification. La massification repose sur cette

situation de multitude sans normalisation de son rapport aux

ressources rares confiné dans l’isolement individuel par

l’absence de liens et surtout fondamentalement par les

processus multiformes se glissant dans tous les interstices de

la vie sociale de la mercantilisation.

Mais la massification

peut être par surcroît(et le vingtième siècle déborde de ce

surcroît) se reproduire et s’intensifier par une

gestion de masse réaliste ou idéologiquement sublimée (et

le plus souvent sous ces deux auspices par des organismes très

variés communistes catholiques ou autres ; ce vocabulaire,

pourtant sourdement mortifère dans le mot même, cette

technologie sociale cette problématique de la gestion de masse

constituent à la fois la vulgate du siècle, sa grande invention

régressive, et s’est présenté au travers de culture d’appareils

qui comme tout appareil est à la fois séparable et inséparable

d’une base sociale.

Ainsi

contrairement au schéma trop évolutionniste malgré son audace

conceptuelle, de Michel Aglietta et Anton Brender ,

la massification peut perdurer au sein de classes ouvrières

constituées par son mouvement autant que par l’Etat de société

salariale pour autant que la prolétarisation y atteigne un

certain seuil et que le mode de cette constitution en classe

soit plus autoritaire bureaucratisé délégué. On a désormais pour

l’appareil communiste et CGT des analyses montrant les ouvriers

ou salariés garantis, les plus entretenus par l’Etat providence

donnant le ton à l’égard des fractions les plus prolétarisées ce

qui est plus attendu et même des fractions gardant des

bases matérielles et des cultures de l’autonomie par le métier

.On connaît moins, à l’ouest les bases et les formes d’un

certain populisme de masse(visible dans la Basse Loire des

années 50) cumulant des cultures indigènes

post-paysannes à des techniques sociétales d’Eglise autoritaire.

N’est-il pas paradoxal que, à notre connaissance le seul titre

de revue qui maintienne le mot masse pour se référer aux mondes

ouvriers, Masses ouvrières soit un organe de la J.O.C. Certes la

base

naturelle seule disponible d’un tel populisme d’église

moderniste, les nouveaux salariés des Trente Glorieuses au

sein d’une prolétarisation inachevée n’étaient massifiables

que jusqu’à un certain point du fait de ce maintien des

liens et possessions privées ; mais d’autres dimensions de leur

prolétarisation inachevée spécialement sociétale et

culturelles, condensées dans leur salarisation sur place et leur

enracinement au sein de ces terres qu’André Siegfried

osa qualifier de pays de la soumission, peuvent

aussi induire des passivités de masse à l’égard

d’interpellation de masse qui leur apparaisse liée aux autorités

légitimes mais ceci est une autre histoire dont nous

dirons simplement qu’elle n’est pas nécessairement passée à la

trappe de l’histoire par les miracles du bon pape Jean.

Inutile

de dire que cette prolétarisation massification ne concerna à un

fort degré qu’une fraction de cette classe ouvrière mais

celle qui était interpellée et qui agissent d’ailleurs comme la

plus consciente parce que la plus ancienne et la plus

expérimentée mais qui s’avéra la plus handicapée lorsque

les processus sociaux de la dérégulation et la crise

contraignirent à affronter les mobilisations privées pour

assurer sa reproduction.

Applications de la problématique

Prolétarisation inachevée forme de vie et syndicalisme

L’essentiel d’une telle approche s’impose d’entrée dans

la classe si l’on ose dire, par la porte de la résidence

et via ce nœud d’opacité qu’est la famille. Passer par les

formes de vie pour penser les vies ouvrières réels dans

leur extension et leur variation réelle n’est pas neuf. D’autres

l’ont fait depuis longtemps. Mais les philanthropes et autres

bons docteurs Villermé coururent d’abord aux urgences c’est à

dire aux populations les plus radicalement prolétarisées par le

développement de la grande industrie de l’est de la ligne

Saint-Malo-Genève. Plus tard vint le temps des sociologues

dits réactionnaires mais si féconds à l’instar de

Frédéric Le Play, bien placés par leurs attaches

provinciales et rurales pour percevoir, spécialement dans

l’espace français une classe encore majoritairement liée

aux mondes de la ruralité voire de la petite propriété

souvent appendice des paysanneries qui les accueillait dans ses

communautés familiales en temps de chômage (encore dans les

années 30 analysées statistiquement par Robert Salais) ce mode

d’approche les mit d’entrée en contradiction avec ce qui

s’était déjà constitué en savoir utile et déjà pensé dans une

logique d’orthodoxie pour le mouvement ouvrier constitué et plus

encore pour ses idéologues. Pourtant, jusqu’en 1936 où l’ex CGTU

réussit leur introduction dans le mouvement syndical les

ouvriers les plus prolétarisés et les moins qualifiés et à peine

moins les femmes, sont à peu près absents des organisations

ouvrières et en tout cas n’y donnent pas le ton.

Cette direction et ce ton sont paradoxalement l’apanage

d’ouvriers qui par leur métier leur proximité de l’artisanat

sont loin d’être les plus prolétarisés dans le

travail comme sur le marché mais qui souvent célibataires et

héritiers d’une culture de marché compagnonnique de la mobilité

sont souvent célibataires et indifférents à la stabilisation

résidentielles et familiale dans le temps de leur vie salariale

active et donc de leur militantisme. Cela contribua, y compris

dans son héritage à Force ouvrière Après la 2° Guerre, et dans

une convergence avec l’idéologie communiste du privilège

donné aux socialisations d’entreprises sur la vie privée à

abandonner à la CFTC puis longtemps à la 2° Gauche des

revendications assumant sans complexes les processus

sociaux inducteurs et les revendications conséquentes concernant

la vie privée. Ce décalage et ce retard pris le mouvement

ouvrier classique l’approfondit par une rechute au moment de la

salarisation massive des femmes à la fin des Trente Glorieuses.

La crise du syndicalisme français nous apparaît ainsi

notamment éclairée par ce décalage entre des idéologies du

prolétariat du prolétaire achevé notamment à la CGT (cf.

A. Gorz) ou du marchand négociateur individuel indifférent à la

famille (FO) et le poids immense de la prolétarisation inachevée

dans les mondes ouvriers issus des Trente Glorieuses et

de la Crise

qui éclate en 1974.

Ce sont chez les deux héritiers de la grande CGT et des

appareils où règne l’ouvrier garanti effectivement

proche du prolétaire achevé que livrent à la fin de la

Guerre Froide ces luttes théoriques qu’on

pourrait qualifier de picrocholines si elles n’apparaissaient

a posteriori tragiques par l’intelligence et la générosité

gâchées et l’indifférence à une histoire qui n’a pas repassé

les plats, sur la paupérisation absolue ? On

lance des procès d’ infamie aux sociologues maladroits qui

dissertent de l’embourgeoisement de la classe ouvrière

Cette formule faisait mouche bien qu’elle assimilât

avec une rare bêtise les sécurités relatives de la société

salariale la familialisation et les prémices de mobilisations

privées aux conditions d’existence d’une bourgeoisie faute d’une

pensée théorique claire et assumée de la prolétarisation

inachevée ou des mobilisations privées.

C’est alors que le concept de prolétarisation inégale aurait dû s’imposer et l’on en fut pas moins ; il y a dans l’œuvre du premier Touraine sur les milieux et les effets d’origine

des prémices d’une telle approche mais les schémas

évolutionnistes et la spectacularisation du thème de la

nouvelle classe ouvrière et son appropriation polémique par

la nouvelle (deuxième ?)Gauche comme instrument de lutte

contre l’archaïsme de la vieille classe et de la

vieille Gauche mobilisèrent la plupart des énergies

dans des luttes contre des moulins à vent.

Nos propres travaux sur l’Ouest (1983) et l’aire

nazairienne (1991)

nous ont permis de saisir dans le temps semi long du vingtième

siècle, l’événementialité du mouvement ouvrier et les structures

du vote social les tropismes que nous n’avons pas l’espace

d’expliciter plus longuement de l’appartenance syndicale et du

degré de prolétarisation dont une des composantes

supplémentaires est l’ancienneté de la salarisation (qui

rééquilibre les habitus). Des trois peuples (pas

seulement) ouvriers dans la geste desquels nous avons

esquissé un type idéal de l’histoire ouvrière nazairienne, le

plus prolétarien a confondu ses manifestations et appartenances

avec l’héritage d’après Guerre de la CGTU au sein d’une CGT où

ils côtoient les ouvriers de métiers indigènes ou extérieurs les

plus anciennement salarisés et les moins possessionnés.

Les

ouvriers de métier garantis, enracinés et modalement

propriétaires sont la base de F O en recul par ce que grignotée

par la promotion vers le haut et sapée, dans le temps long, par

son malthusianisme relatif. Les prolétaires inachevés de

l’industrialisation des Trente Glorieuses ont constitué avec les

techniciens et ouvriers qualifiés ayant réussi leur sortie de la

paysannerie ou correspondant au troisième temps de la contre

mobilité forment l’essentiel de la base de la CFDT (la CFTC

maintenue étant négligeable) mais c’est toute l’histoire

ouvrière nazairienne qui n’est intelligible qu’au regard des

degrés et formes de prolétarisations ; Ces ouvriers dont

la société du spectacle naissante fit les emblèmes de la

radicalité ouvrière sont dans leur globalité les plus

propriétaires de France (sur environ 380 aires d’emploi )Saint

-Nazaire, la rose, étant, toutes catégories confondues,

l’agglomération où le taux de propriété du logement

est le plus fort.

Prolétarisation inachevée classe ouvrière Eglise et

vote politique

On partira d’une des œuvres qui fit date dans la sociologie électorale. France de Gauche vote de Droite (PFNSP 1981)

de Capdevielle Dupoirier Grunberg, Schweisguth, Ysmal).La

découverte de l’effet patrimoine ouvrait une politologie

électorale qui en conservant l’acquis des classes ou du moins

des CSP au moins comme moment de l’investigation, créait

transversalement à celles ci une intelligibilité exclusivement

construite sur les variations de la possession réduite dans le

livre à des indicateurs relativement peu nombreux mais

extrêmement efficaces. Ce livre élargissait

d’ailleurs certaines découvertes faites notamment par G

Michelat et M Simon

L’analyse du cumul des attributs ouvriers induisant le

vote politique d’esprit relativiste et empirique

dans un cadre théorique clair donnait un premier coup

scientifique et probant à la classe absolutisée. Nous

dirions dans notre problématique, qu’à une certaine réserve près

de nature plus anthropologique que sociale, conservant des

ressources sociétales et anthropologique post-communautaires qui

sont aussi des héritages de la Nièvre à la Dordogne,

l’électorat du PC regroupait (et regroupe encore) le maximum de

salariés pas trop marginalisés mais dans la situation la plus

prolétarienne à côté du maximum d’ouvriers garantis

(EDF EGF SNCF etc.) prolétaires achevés gorziens idéaux pour un

regard un peu malveillant

ou stratèges rationnels d’une socialisme réalisé dans un

seul secteur d’un seul pays et surtout au sein de cette

solidarité qui vient à manquer depuis que les représentants ont

viré de bord en voulant garder le pouvoir, avec à la fois l’Etat

national et les intellectuels jusque là hégémoniques.

Nous avons ? il y a une dizaine d’années d’année,

donné une description de cet Ouest dont les sociétés

accueillirent l’industrialisation des Trente Glorieuses dans

laquelle ce principe d’analyse lié à l’aléa de l’accumulation,

constituait la trame d’intelligibilité principale. Les

classes ouvrières induites par l’industrialisation différaient

notamment selon que les paysanneries viviers étaient

propriétaires ou non. Il n’est pas inutile de rappeler, après

passage par la carte du

Oui au dernier référendum (dit de Maastricht) qui pour 80

% - correspond avec celle du vote CFDT avec des zones de

force exceptionnelles sur les salariés prolétaires

inachevés

de l’Ouest intérieur et breton.

Nous ne hasarderons

pas davantage au delà de cette simple indication de problème

d’autant plus important que dans l’Ouest la CFDT a été le

principal vecteur du captage des voix des nouveaux salariés par

le PS issu d’Epinay après l’échec du PSU et du rocardisme

isolé qui furent les premières expressions de ce mouvement qui

n’avait d’abord entraîné que des minorités militantes mais

importantes après ce vote de juin 1968 qui ne fut pas ici comme

dans l’essentiel de la France un désastre pour la Gauche. La

géographie de la CFDT est principalement induite par les socles

de la pratique catholique postrévolutionnaire (et longtemps de

la politique contre-révolutionnaire) et secondairement par les

concentrations des catégories du centre salarial. D’autres

auteurs

ont noté les affinités de l’église et des cadres moyens mais ce

qui nous intéresse le plus ici c’est le lien de cette

pratique avec d’un part une paysannerie moyenne, et

marginalement petite (plutôt modalement support de la France de

Gauche) et sa répulsion pour la grande propriété et la

prolétarisation intense qui l’a permise et qu’elle

reproduit à la fois. D’autre part l’Eglise, qui a survécu en se

mobilisant et en mobilisant ses milieux périphériques

supports a dès le 19° Siècle et sous des formes plus

transformatrices au 20°, pour survivre avec eux.

On sait qu’en

gros elle a réussi pour l’essentiel à dynamiser beaucoup

de ces milieux de la Savoie à l’Aveyron-Lozère par le Léon et la

Vendée via la modernisation de l’agriculture encadrée par

l’action catholique et via la participation active à une

accumulation indigène tardive du capital qui ne fut pas une

mince contribution à l’industrialisation de l’Ouest de 1945 à

1975. Un tissu sinon néo clérical, du moins fortement cohérent

et aux effets politiques certains ne peut pas ne pas s’induire

de cette solidarité de la propriété paysanne et ouvrière

des formes d’organisation de la prolétarisation inachevée et

d’une église ayant très nettement pris son tournant conservateur

et son projet centriste merveilleusement aidé par l’engagement

de la direction du PS lors du référendum qui ont le voit

constitue pour nous un point d’interrogation qui semble convenir

à notre type de questionnement.

Avant

d’en terminer, on esquissera un propos sur l’ambivalence

culturelle et politique de cette prolétarisation inachevée.

Historiquement en effet elle a contribué, de par les cultures

d’action directe des petits producteurs de l’Ouest,

de par la libération du travail libre et notamment du salaire et

la jubilation de vivre en pleine expansion une entrée dans le

salariat qui se confondait quasiment et paradoxalement avec leur

accès au confort, à la maison neuve à la voiture, tous traits

pour lesquels ils sont en France hors pairs dans leur propre

classe. A ceci près que l’appartenance de classe n’est pas leur

référence identitaire qui se résout, d’où leur soi disant

invisibilité sociale, à celle de composantes de peuples

dans des milieux concrets localisés et d’abord dans les

espaces ruraux où ils sont restés dans l’ouvriérisation ou avec

qui ils conservent des liens forts par le biais des lignages.

C’est pourquoi nous pensons que Mai 68 a été localement leur

affaire propre autant et plus que celle des étudiants de

Nanterre ou d’ailleurs. Leurs transferts culturels (à l’origine

poussés dans un sens critique du libéralisme par un clergé

très engagé et très idéologue) semble rejouer aujourd’hui dans

un sens au contraire très libéral et toujours en partie au

diapason de l’évolution de la direction de la CFDT, toujours

championne en anticipation opportune de l’air du temps. Il y a

là une contradiction pour qui ne verrait pas que dans le corbeillon de leurs cultures héritées il y a deux autres

apports ; le premier c’est l’individualisme

agraire

première nature d’une paysannerie de la haie et de l’habitat

dispersé, sa convergence avec le personnalisme chrétien

fortement connoté d’un solidarisme de communauté populaire dans

sa rencontre historique avec l’Action catholique des années 50

-60.

Maintenant que ce flux personnaliste communautaire est épuisé,

que les visées d’Eglise sont européennes consensuelles

autoritaires et détournées de la lutte des classes, reste

le fond traditionnel individualiste qui redevient

valorisable dans la conjoncture dominante libérale et marchande.

L’habillage personnaliste et social subsiste. Il faut donc

s’attendre à un recentrage des ouvriers prolétaires inachevés de

l’Ouest favorisé par une prise de pouvoir de la Deuxième

Gauche au sein du PS déjà très avancée mais en même temps

masquée par cette prise de pouvoir qui peut se faire sans

abandon du nouvel emblème partisan .Mais si une majorité

européenne centriste se reformait nous faisons le pari qu’il y

aurait là une base spécialement enthousiaste rêvant

de retour à la conjonction qui fut elle de la 4°

République sous l’emblème d’un européisme de cabri, pour

reprendre l’expression du Général De Gaulle.

Reste que l’ambivalence subsiste. Ce n’est qu’autant que ses acquis s’avèrent stables et transmissibles que ce basculement néoconservateur habillé de droits de l’homme peut réussir et durer. Une reprise de la prolétarisation, des délocalisations trop massives ou rapides, en un mot le poids accru du nouveau temps du monde inauguré par les Dioscures de la contre-révolution anti société salariale mondiale, la

mondialisation de R Reagan et M. Thatcher, pourraient de

nouveau faire d’eux les Jacques insurgés habillés en

soudeurs du 1955 nazairien.

Sans volonté conclusive,

la sociologie bureaucratique et abstraite, qui fut historiquement stalinienne, des classes essentialisées ne doit-elle pas laisser place à une sociologie historique économique ethnologique de la prolétarisation, complexe et relative dans ses approches, mais probablement éternisable dans sa problématique celle des

modalités concrètes de la séparation des conditions de la vie

sociale ?

Les situations réelles de prolétarisation achevée tout autant que de prolétarisation inachevées doivent toujours être spécifiées dans leur singularité sociologique (dans ou hors le salariat, etc.). La PA

n’est pas seulement ni même toujours (la communauté familiale, souvent transférable et stabilisable y

est très forte et peut constituer autant et plus une ressource qu'une charge) l’inverse de ces traits. L’exemple français

montre d’autres continuités spatiales et historiques, des

transferts de schèmes et cultures populaires singulières

spatialement situées (- contre l'illusion de prolétariat absolu passés par une "table rase" historique, mythe à virtualité totalitaire -) par leur genèse dans les paysanneries de champ ouvert habitat groupé et cultures collectives fortes (celles de la grande plaine germano-slave (?) du nord de l'Europe). Le prolétaire sans feu ni lieu et

plus encore sans passé n’est qu’un passage à la limite du

raisonnement idéologique de Marx avant de devenir le fétiche si

aisément massifiable et dépersonnalisable du stalinisme

théorique et pratique

Il n’est

plus possible de penser le devenir des mondes ouvriers sans

l’éclairage de la prolétarisation. Trop de travaux ont

déjà adjugé cette question qui n’a cependant pas encore été

affrontée pour elle même. L’article de M Verret dans Sociologie

du Travail, sur ce point complémentaire et divergente à la fois

de sa Culture ouvrière, a certes aussi mis en évidence quoique

redoutablement durci par la glissante problématique du « bas »,

cette dualité de culture qui mêle inégalement chez les

ouvriers une culture prolétarienne qui les ferait toucher

à d’autres classes, pas seulement les dangereuses

et les cultures populaires horizontales spatialisées dans

des milieux concrets qui restent un objet à peu près inconnu des

sociologues. En aucune façon cela ne préjuge des potentialités

de développement, réel ou comme type idéal d’une

culture ouvrière homogène spécifique de classe en soi comme la

préjuge toute l’œuvre de Michel Verret, mais à condition de ne

pas oublier qu’elle n’existe jamais que mêlé à ces deux autres

sources la populaire dans ses multiples modalités spatiales et

dans sa modalité verticale de rapport social, et la

prolétarienne.

Madeleine Rébérioux dans un compte rendu récent*

semblait à la fois souhaiter et redouter que soit reposé la

question de l’autonomie de la culture ouvrière posée comme cela

la question ne peut croyons nous avoir de réponse. La culture

ouvrière au singulier ne peut être que le type idéal de la

culture de classe élaborée par le sociologue abstrait ou

systématisé idéologiquement et idéalement par des institutions

de lutte sociale. Cette abstraction est un des instruments

disponible vers la connaissance, elle ne saurait en être son

aboutissement.

* 1992

Les

cultures des ouvriers réels, ici et maintenant combine

toujours les trois sources qui se résument à

deux, la culture de classe stricte quand elle est spatialement

et historiquement constituée et modalement dans le rapport à un

Etat (Nous suivons là le Marx du Manifeste contre le Verret de

la « classe en soi ») et les deux pôles des cultures

induites par la prolétarisation, culture prolétarienne

d’un côté cultures populaires antérieures et contemporaines

transférées et pour longtemps contrairement aux idéologies

modernistes - des modes de production antérieur et via la

famille unité de production des existences différenciées et non

seulement de « reproduction du capital » dans le réductionnisme

du Marx de la section VI du Capital. Meillassoux l’a

magistralement établi, de bien plus loin encore.

La salarisation n’est qu’une des possibilités

d’aboutissement social et pas toujours le principal lorsque

la séparation d’avec un fonds de travail minimal ou

d’avec une communauté d’entretien est radicalement

adjugée. (prolétarisation dans un sens absolu). Si logiquement

et historiquement la prolétarisation au delà de certains seuils

(en fait empiriquement double : expropriation radicale d’avec le

fonds de production à son compte ou libération

radicale d’avec le lien servile ou communautaire verrouillé qui

liait à un tel fond et à un maître un père ou

un conjoint) d’une part et migration loin des milieux dans

les quels familles et ménages pouvaient maintenir des entretiens

et des solidarités compensatrices) contraint à la une

quête de la salarisation . Celle-ci ne peut se confondre avec

elle et ne peut être effective qu’autant qu’une offre de

salarisation existe c’est à dire qu’une unité sociale de

capital soit en quête de capital variable à valoriser.. Cela ne

peut se déduire a priori d’autant qu’on est dans les périphéries

de l’économie monde ou dans les marges des sociétés.

On

peut donc être prolétarisé dans la petite production, être

prolétaire ni petit producteur ni salarié et vivent d’expédients

variés, et n’être que partiellement prolétarisé tout en étant

stabilisé au sein d’un travail salarié (double actif, ou

simplement salarié propriétaire travailleur au noir etc.). Le

propre du rapport de l’accumulation du capital aux modes

de production qu’elle détruit ou aux communautés domestiques

qu’elle subvertit pas seulement par l’extériorisation des

femmes, c’est de libérer beaucoup plus de forces qu’elle n’en

absorbe dans la salarisation et de trouver dans situation

concurrentielle mondiale et interne à chaque société à la fois,

qu’elle induit ainsi un des fondements principaux de ses (dé)localisations

et ses principaux profits. C’est le mode contemporain principal

de reproduction, selon la formule braudélienne l’inégalité du

monde dont il se nourrit.

Définitions

annexes et indéfiniment problématiques

Prolétaires ?

Peut-on user, sans glissades de sens, du substantif ? Beaucoup

le font et non des moindres à l’instar de Claude

Meillassoux.

Les individus séparés dans des formes de vie formellement

privatisées mais privatisables, modalement des familles, mais

sans autres ressources de leurs conditions d’existence en deçà

d’un certain seuil, classiquement (mais trop grossièrement

indiqué par leur salarisation). Cet usage approximativement

juste dans les espaces temps urbains de la première révolution

industrielle est désormais intenable avec la diversification du

salariat sauf à réserver le terme aux plus dépossédés des

salariés selon les espaces temps sociaux ? encore

faudrait-il penser comme plus prolétaires encore

(ce qui vide la notion de tout sens rigoureux) les exclus

du salariat. André Gorz pencherait vers cette substantification

et s’en défend à la fois (préférant se formule lourde mais

suggestive de non classe des non travailleurs

qui met l’accent sur à la fois tout en les confondant trop, sur

la marginalisation et sur la prolétarisation.

Peut-on dire que

le prolétaire serait l’individu adulte qui n’a pas les moyens de

se mettre à son compte pour assurer son existence ? Ce n’est pas

plus tenable, en situation très prolétarisée, au contraire la

fréquence via les petits métiers et le semi parasitisme la

bricole et la débrouillardise, peut au contraire fonctionner à

son compte, même si c’est souterrainement, de manière

habituelle. Peut-on dire que le prolétaire serait l’adulte qui

n’assure pas sa vie par lui même, ce n’est pas plus tenable car

cela interfère avec deux sous ensembles pour le moins

spécifiques celui des entretenus (femme au foyer par ex)et celui

des assistés st celui des retraités. Il vaut mieux ne pas

utiliser ce pseudo-substantif sauf à en aire le résumé

nominal d’un type idéal de la situation ou mieux de la

culture prolétarienne (Engels Verret 1989)

Certes dans cet ouvrage fondateur d’une science empirique des

mondes ouvriers que l’est la situation de la classe

laborieuse en Angleterre Engels emploie le substantif, le

prolétaire, mais pour décrire effectivement de situations

prolétariennes idéal typiques avec une culture et

une rationalité assumée propre. Mais dans toutes ces mises au

point non polémiques notamment dans les ultimes préface de

rééditions de Marx (1891 pour travail salarié capital), il n’est

plus question que de salariés de classe ouvrière d’ouvriers en

aucune façon de prolétaires même si dans leur rapport aux

bourgeoisies d’entreprises ils sont qualifiés de non possédants

raccourci qui n’a rien de scandaleux.

Prolétariat

C’est la seule entrée que l’on trouve dans ce champ sémantique

dans le Dictionnaire critique du Marxisme (G. Labica. PUF

1982). Prolétaire n’y est pas considéré comme un concept. Et

prolétarisation n’a pas droit à une entrée et ne fonctionne que

sous l’entrée immigration ce qui est significatif de

l’occultation de l’accumulation primitive continue au sein des

centres de l’économie-Monde. Ni libération ni

travailleur libre ne constituent une entrée, mais seulement

– et encore est-ce un bilan philosophique critique non un

concept-, liberté. Quel peut être le statut

gnoséologique de ce vocable ? il faut distinguer la désignation

d’une base empirique réelle quoique très minoritaire dans

toutes les populations ouvrières nationales des pays en

industrialisation et le terme générique connotant le mythe

messianique d’un sujet révolutionnaire qui ne peut se

réduire à l’usage qui en a été fait dans la mouvance communiste

du 20° où il a évidemment joué un rôle idéologique fondamental.

La culture et la pratique communistes, ce n’est pas un hasard cumula l’usage politique et l’usage sociologique de la formule spécialement à l’apogée de la massification nouvelle induite par l’irruption à l’usine de l’OS dite de façon fortement réductrice fordienne - qui lorsqu’il était

migrant, (réserve importante car lorsqu’il ne l’était pas il

était et reste souvent plus possédant que l’OQ) semblait bien

proche d’un prolétaire idéal substantivé.

Dans un usage contrôlé et modeste le prolétariat ou sens strict c’étaient dès autour de la fabrique sérielle du 19° et du 20° les agrégats d’ouvriers de l’industrie strictement réduits au salaire,( parfois mêmes interdits de famille fixe et en tout cas de résidence minimale pour une vie séparée ), par la migration, l’absence de milieux d’éventuel

retour l’absence de toute possession et réunis dans

les fabriques nouvelles de la grande industrie urbaine ou les

chantiers des grandes infrastructures(chemins de fer creusement

du port de Saint -Nazaire etc..)

Par extension le mot servi pour l’ensemble des ouvriers mais ne pouvait valoir en toute rigueur que si l’on rappelait qu’il les appréhendait exclusivement du point de vue de leur supposée et totale dépossession et de leur supposée condamnation aux seules mobilisations collectives induites par la coopération capitaliste pour réagir sur leurs conditions d’existence, à l’exclusion de toute autre détermination.

Par un troisième saut, et cette fois si dans le mythe, le prolétariat fut le mot emblème d’une (ou à propos d’une) classe ouvrière idéalement révolutionnaire et toujours aussi idéalement candidate comme telle à la direction de la société (Dictature

du prolétariat)

Est-il seulement assuré que la grande industrie

moderne de la première révolution industrielle regroupa nulle

part, sauf en Angleterre et encore des multitudes

majoritaires totalement séparées, par la combinaison d’une

dépaysannisation radicale et d’une migration vers les centres

urbains, de toute condition d’existence autre que le salaire

Rien n’est moins sûr. Au sein des marchés nationaux les

prolétariats stricts ne furent sans doute nulle part

majoritaires. Sauf peut-être en Russie. Ce qu’il importe de

comprendre c’est que de tels processus et de tels

prolétariats ont existé empiriquement et assez

spectaculairement pour induire les généralisations que l’on sait

auprès des philanthropes comme des sciences sociales naissantes.

Le rôle de Marx et d’Engels ne fut peut être pas principal dans

la genèse de cette représentation de la classe ouvrière comme

prolétariat mais celui des marxistes fut décisif

dans ce que l’on peut appeler le verrouillage de la facilité de

la diffusion de masse des pensées et la fétichisation

du syntagme dictature du prolétariat qui masqua les

analyses du capital autrement sociologiques c ‘est à dire

sensibles aux complexités d’un réel contradictoire. Bien au

contraire Marx est d’une complexité extrême si l’on parcourt le

capital à l’égard de ces dépossessions et de ses

libérations.

Prolétarisation Marginalisation Salarisation

- Le travail salarié est contradictoirement une prolétarisation dans

son essence même et en même temps le dispositif social de protection de la prolétarisation absolue, ouvert à des possibles inversions ou stabilisations inégalement précaires. En son sein même, il reste avec l’autonomie une marge pour des

variations de prolétarisation.

Il subsiste effectivement un seuil empiriquement clair